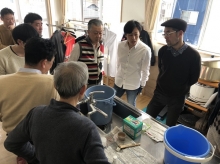

2020.3.1講習会 【大堀指導員による講習・現物処理】

2020.3.1講習会 【大堀指導員による講習・現物処理】

◆コロナウィルス対策

今流行りのコロナウィルス対策を学びました。

今回のコロナウィルスは通常のアルコール消毒スプレーは効かないらしいですね。

消毒といっても色々あります。

クリーニング業に活かす方法を共有させてもらいました。はいすぐ実行!!!

◆先日行われた洗浄試験布の案内

先日洗浄試験布を使った実験を行いました。各工場どんな洗い方をしたか次回発表し合い、意見を出し合います。

◆大堀指導員による講習

昨今、クリーニングの需要が減っている中で、新しい需要、スニーカーや革製品を洗ったり、メンテナンスする方法を学びました。

◆現物処理

シルクの黄変のしみ抜き

◆現物処理

脱色の色修正

◆現物処理

時計の革ベルトの色修正

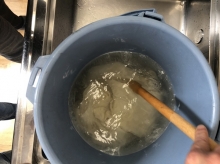

◆前回の講習会でべたべたに加水分解が起きたヴィトンのクラッチバッグのクリーニング

べたつきを魔法のスプレーで直し、水洗いによりべたべたになった部分をはがしていきました。

これでまた使えます!!

こんな感じで一般衣類ではない品物も扱えっております👍

2020年03月01日 (4年前)

2020.2.2講習会 【総会・現物処理】

今年も始まりました。みやび洗い講習会。

【総会】

昨年度の事業報告や今年度の事業計画、予算案などを審議し、会員全員で共有しました。

◆正会員に推挙

長岡のマリーナさんの土田さんが正会員になりました!

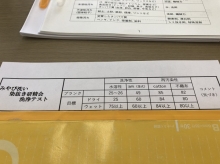

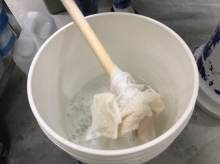

◆洗浄テスト

昨年度の年末にかけて、洗浄テストを行いました。

試験布を、ウェット・ランドリー・ドライ洗いで洗い、

・どのくらい汚れ落ちが良いか、また悪いか?

・逆汚染(洗浄するための溶剤の状態が悪いと、例えば白い衣類が若干黄ばんできたりし、逆に汚れがついてしまう状況のこと)していないか?

を各工場チェックしたものを共有しました。これにより、こういう洗いですればいい、だとか、ここは改善した方がいい、などのことがわかってきます。

データは伏せますが、こんな感じです。

洗いの工程などをより良く改善し、洗いの技術を高めていけたらと思います。

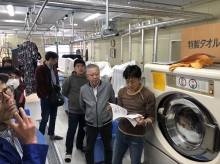

◆シームレスダウン

ユニクロのシームレスダウン。発売したのはもう4年くらい前でしょうか?

シームレス(縫い目なし)は縫わないので気密性が高く、羽も出てこないので良い製品です。

しかし樹脂圧着をしているため、2~3年でその樹脂が劣化を起こし、クリーニングする際に事故が起こってしまうケースが今後出てくると思うので今後の対策として共有させていただきました。

◆鞄の裏側のぺたぺた

20年前のヴィトンのクラッチバッグです。裏側が加水分解して、べたべたに。

特殊なスプレーで「べたべた」を「さらり」に。いや~すごい!!

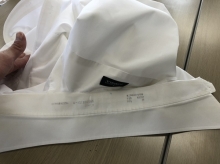

◆Yシャツの襟の漂白

一番驚いたのが、Yシャツの襟の汚れを見て、落とし方が様々という事。

話し合いの内容をまとめると、

・すすぎの温度もある程度高めの温度に設定し、すすぎをよくする。

・サワー剤を活用し、中和をしっかりとする。

実際に洗浄してみました。粉石鹸と温度を高くしかなりきれいになりました!

2020年02月02日 (4年前)

2019.11.2-3講習会 工場見学~スーツの仕上げ~懇親会バーベキュー

11月の講習会は、新工場を建てた協栄ドライさんの工場にお邪魔して現物処理などを行ってきました。

・工場内

工場内の動線などを確認し、自工場に応用しようと皆が色々と質問をしていたのが印象的でした。

・しみ抜き台

受付からもしみ抜きが見られる作りになっているため考えられたつくり。

うん、良いな~

・現物処理(黄変した化学繊維+シルクのブラウス)

かなりきれいになりました!

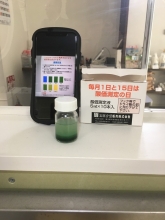

・石油系ドライクリーニングの溶剤の酸化値チェック

きれいに使われてます!

◆スーツジャケットの仕上げの講習

近さんよりスーツのジャケットの仕上げを学びました。

ポイントを押さえ、一回所ずつ丁寧に仕上げをしていくからこそできるきれいな仕上がりと感心しました。

写真はなく、動画ですので社外秘で笑

午後からは、今回施行を変え、懇親会バーベキューをすることに。

柏崎、村上からは海の幸、鮮魚、魚介、村上牛など特産物を。魚沼ではおいしいお米、漬物などをおいしくいただきました。

メンバーは北は村上、南は柏崎、海を越え佐渡から、そして魚沼と、これだけ広い地域のメンバーがいるからこそできるバーベキューでした。

こんな感じで楽しみながら、勉強していく団体、それがみやび洗いです!

2019年11月24日 (4年前)

2019.10.6講習会 現物処理

10月に入り肌寒くなりましたね。

今回も秋物に備え講習会が始まりました。

今年の各会員や商材屋さんの工場で講習会を行う方向性で講習会を開催してます。

次回に備え、「ドライクリーニングの注意点や漂白の仕方」の事前講習を行いました。

後には現物処理。

◆カビの生えた藍染ののれんのシミ抜き

カビ×藍染はとても大変です。

藍染×還元漂白はいける!とアドバイスを頂き、今後どこまできれいになるのでしょうか?

◆スカートのシミ抜き

シミの箇所は

取り扱い表示にはポリウレタンが入ってるとのこと。

ポリウレタンが入ってると、色がはげてしまうとなかなか色修正できません、色を弾いてしまい。。

なので脱色をはがさないようにシミ抜きをしていかないといけません。

多少すれている場所を大堀講師に色修正していただきました。

◆襦袢(絽)の襟汚れのシミ抜き

一度可炭酸漂白をしたようですが、薄くなった程度だそう。

皆さんからご意見いただいて、もう少し強めの処理をしていく、という方向で決まりました。

◆半纏の色移りのシミ抜き

ここまできれいになったそうですが、これもまた皆さんから色々な意見をいただいてベストなシミ抜き方法を模索していきました。

◆鞄のシミ抜き(色移り?)

一度水洗いしたら、こんなに色が出た?のか、もともと下の色が出てきたのか。

翌月の講習会で現物処理を行おう!となりました。

乞うご期待!

そして翌月の話し合い。

貝瀬指導員からの差し入れでデザートタイム♪

このように、日々の現物を持ち寄り、相談・解決していくことが一番の会の強みです。

2019年10月06日 (4年前)

2019.9.1講習会 現物処理

本日は諸事情により短めの講習会となりました。

主には現物処理でした。

◆今回持ち込まれた現物

○後藤→ニスがついたというレーヨンのブラウス。

生地と生地が張り付いてしまっているのと、デリケートな素材のためジメチルアルコールだと溶ける恐れがあると話し合われて返品をおすすめ。

○近→預かった時には真っ平らに仕上げられていた絞りの絹の帯の復元。

絞りがあったはずの場所以外をタオルでガードして、ノリを溶かしたぬるま湯と浸透目的のアルコールを少々スプレーに入れて噴射。

もし色が出るようなら酢酸で色止め。それで戻ればいいなと自工場にての処理となり、持ち帰り。

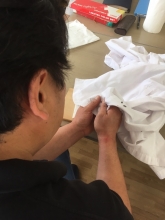

○若井→洗いで爆発したペンのインクがついた白衣。大堀さんの指導を受けながら金子さんが処理。

(こういうところが技術向上に繋がりますね!!)

1.古い汚れだったからか普通の油性処理をしても中々落ちなかったので大堀さん特性のオリジナル墨落としを使ってやっと半分まで薄まる。

◎ここでのコツはシミ抜き液をつけてから反応するまで少し待ってからヘラでしごくこと。

2.石鹸を塗って濡らして揉んでソノフラッシュで水性処理。

水性のインクだったのか繰り返し処理することで殆ど見えなくなる。

◎ここでのコツは石鹸が泡立つくらいに揉んでからたたき落とすこと。

丈夫な綿ポリ素材だからそこまでやってもOK

3.蒸気の出る器具の上に白衣をのせて溶いたミラクルを筆でつけて漂白処理後終了(ただ2の時点でほぼ落ちてたので見た目上の変化は個人的によく分かりませんでした。)

ここまできれいに落ちました!!

ただ、インクのシミ抜きはかなり手間がかかるため料金も結構とられます(^_^;)

まずはつけないよう注意ですね!!

2019年09月23日 (4年前)